手足間愛吵架?從繪本裡的「手足關係」,培養因應未來的能力

您將得到的收穫...

Toggle除了以「本我」、「自我」、「超我」的角度分析外,還多了一組二元相應的元素:一方面是爭取獨立、肯定自己的努力;一方面是想要依附父母,安全的待在家裡。 故事中強調了兩種慾望在心中同時存在,但缺了其中一個都不好,完全斷絕對與過去的聯繫會導致災難,只為過去而活雖然安全,但無法獲得自己的人生。

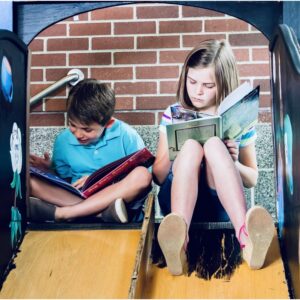

兄弟姊妹總是吵架、搶玩具?

「又….又….又搶玩具!!又…又吵架!」

「唉呀~大寶你別鬧了吧!我說小寶,你也別哭了…。」

手足互動的各種狀況,相信爸爸媽媽乎每天都會遇到,也因此一定查過不少教養資料。

手足之間有時候互相鬥嘴、有時候爭搶玩具,其實,通常都是三個類型的延伸。

手足相處的三種情境:以玩具為例

❶ 情境一

最常見就是玩具本身很好玩,兩方都想要同一個玩具。

❷ 情境二

有時候則不是玩具吸引人,單純是想要擁有跟對方一樣的東西。

❸ 情境三

最後一種的重點也不在玩具,而是透過搶玩具的方法,嘗試證明父母比較愛自己。

從繪本故事看手足相處

如果今天有個方法可以透過看書,引起孩子思考相關的問題呢?

如果今天孩子是「搶著要聽故事」呢?

雖然我不是繪本作者,但這聽起來挺不錯的吧?

在常見的《格林童話》、《安徒生童話》、《一千零一夜》、《伊索寓言》及其他演變流傳的童話或寓言中,有一類的故事主題,訴說的就是關於兩兄弟類型,當然廣義來說,也包含雙胞胎、兩兄妹、兩姊妹等等各種變化。

這些故事的呈現方式,便是兩兄弟一起生活,之後隨著劇情而分開,並有了不同的遭遇。有的類型會直接說出兄弟之間個性對比的差別,有的會利用人物行為,讓大家自行想像。

他們一個會外出冒險,另一個則在家等待,並且有個魔法物品可以保持聯絡或知道對方的狀況。

當外出冒險的哥哥或弟弟,因為其他大人或動物給予的福利而遇到麻煩、掉入陷阱,甚至各種意義上的瀕臨死亡時,他的兄弟會前往救援,並在克服難關後,兩兄弟再次一起過著快樂的生活。

它除了以「本我」、「自我」、「超我」的角度分析外,還多了一組二元相應的元素:一方面是爭取獨立、肯定自己的努力;一方面是想要依附父母,安全的待在家裡。

故事中強調了兩種慾望在心中同時存在,但缺了其中一個都不好,完全斷絕對與過去的聯繫會導致災難,只為過去而活雖然安全,但無法獲得自己的人生。

故事可以平衡兩者間的矛盾,不只是手足之間的互助,也是自身內心之間的依託。一個一個的例子,可以幫孩子水到渠成地走向成功的人生。

這樣的故事,寫出了我們在面臨順從本性慾望後得到的傷害,以及為了人性去約束慾望後的自由快樂。

這是都我們想要教給孩子,但又無法直接講明的。

而此時,在精采絕倫的故事中,呈現等待、互助、信任等等特質帶來的美好結尾,不會過於生硬,一切都來的那麼自然。

從繪本故事中,培養因應未來的能力

值得一提的是,在孩童尚未自行思考寓言的意義時,若告訴他該做什麼,很容易讓孩子受到束縛,從本身的不成熟,轉變到對大人權威的服從。

好的文本,可以讓人們在不同的生命階段,看到與其相互呼應的經驗並做出連結,就像宮崎駿的動畫一樣。

兩兄弟母題的劇情,告訴我們放下理性追逐慾望的後果,就是身陷危險。放下理性,就和同文本裡面那些動物沒有兩樣了。

亞里斯多德說:「奴隸是欲望壓倒理性的人。」

而我卻想說:「慾望可以做參考。我們可以輕撫它,但不要羞辱它,更不要一昧地滿足。」

經典系列的寓言與童話,經過了千錘百鍊,雖然有不同複雜度與難易度的差異,卻都能讓人從中得到不少啟發。

如果常有手足相爭困擾的爸爸媽媽,在網站或書店找一本與手足相關的故事吧!難道你不好奇,孩子在讀完故事之後,他們看到什麼了嗎?

圖片來源

unsplash

想要收到最新消息,歡迎按讚臉書:

加入社群,一起討論健康知識:

覺得內容很棒,可以分享給好友:

- 訂閱電子報

延伸閱讀

待客戶確認延伸閱讀顯示規則