捨不得丟東西嗎?2步驟「斷捨離」,維持內心空間的餘裕

您將得到的收穫...

Toggle難以捨棄物品的行為與一個議題息息相關,便是「安全感」。有些人是對過去的不安全感:認為物品消失,回憶也跟著消逝;所以每當整理時,就是一次次的回憶旅行。

你是不是想到要「大掃除」、整理家中物品就覺得傷腦筋呢?

你在打掃時是不是這個也捨不得丟、那個也捨不得丟呢?

你是不是收藏品越來越多,甚至影響了自己與家人生活嗎?

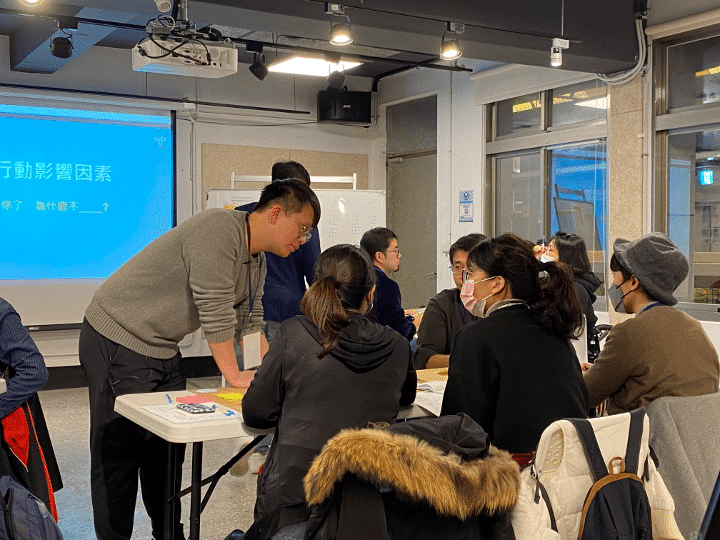

如果你和你身邊的親友有上述以上的反應,我們就要好好來聊聊-

「為什麼捨不得丟掉物品?」

如果收藏物品過多、讓家人忍不住抱怨;甚至有些人會無止盡地囤放物品在家中,致使生活環境惡劣;我們可能要注意,是否有可能落入了「囤積症」(Hoarding Disorder)的議題中。

其實當被診斷為囤積症時,當事人並不會感到開心。要保留這些物品會感到痛苦,但又無法捨棄,造成了更大的壓力與情緒困擾;而與鄰居、親友互動上,也會因此產生更多的困難。

所以當有「囤積行為」時,我們就可以開始檢視內在:我為什麼丟不掉,我該怎麼面對這件事。

丟不掉東西的原因:需要安全感

難以捨棄物品的行為與一個議題息息相關,便是「安全感」。有些人是對過去的不安全感:認為物品消失,回憶也跟著消逝;所以每當整理時,就是一次次的回憶旅行。也有人是因小時候對某些東西缺乏,長大後有能力就拼命填補(像是模型、電玩)。

另外有些人,則是對未來的不安全感,認為這個物品現在用不到,但終究有一天會用到;如果要用時沒得用,就會有不喜歡的後果發生。

所以,整理家中的結果只把灰塵擦一擦,就將物品放回原處,掃除工作不僅耗日費時,家中物品也逐漸推積如山。

整理物品,抓住訣竅是關鍵

那麼,我們怎麼區分哪些東西該丟,哪些又該保留呢?在這裡提供兩個整理物品的方式給讀者參考:

❶ 回憶物品:

將同類型,或同一件事情的物品整理在一起,選一個最重要的物品收存,其它物品拍照後,就讓它們離開家中(例如:送人、賣掉、回收)。

如果物品的回憶對你而言很重要,可以選擇其中之一做為代表,其它就拍成照片,回憶的效果也不比實際物品差。反之,如果你想不起來這個物品是哪裡來的,又用不到,那麼,它到底重不重要呢?

❷ 總有一天會用到的物品:

請試著回想,這個物品過去三個月來有沒有用過?

如果沒有,甚至一年來都沒有用過,表示使用頻率其實比你自己想像中低得多;這個物品在你生活中其實可有可無,就讓它離開家中吧!

囤積這些物品在家中造成危險的可能性,或許會比總有一天用得上的可能性還大得多呢!

適當「斷、捨、離」,維持內心空間

只要是人,都有追求安全感的需求,但在物品若是保留過多了,反倒成為心中的負擔,與安全感應該要帶來的正向感受反其道而行。

因此,每當年節前的大掃除,便是斷捨離的好機會。

我們未必要像追求極簡主義般的斷捨離(例如:客廳只有一張小桌子),但適當整理物品,除了讓居住空間變得寬廣,也減輕了內心對於照顧、保存這些物品的負擔。

試著清理、丟掉不需要物品後,仔細覺察自己,你的心是否因此而感到更寬闊呢?

圖片來源

unsplash

想要收到最新消息,歡迎按讚臉書:

加入社群,一起討論健康知識:

覺得內容很棒,可以分享給好友:

- 訂閱電子報

延伸閱讀

待客戶確認延伸閱讀顯示規則