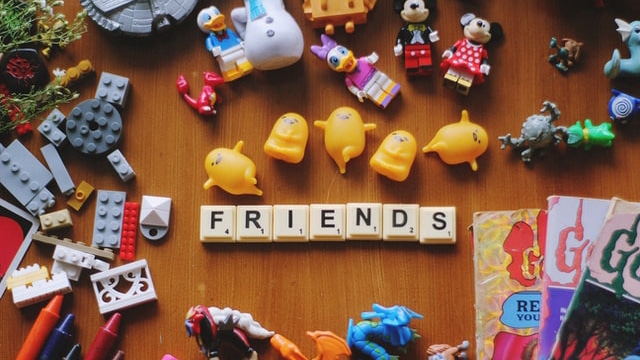

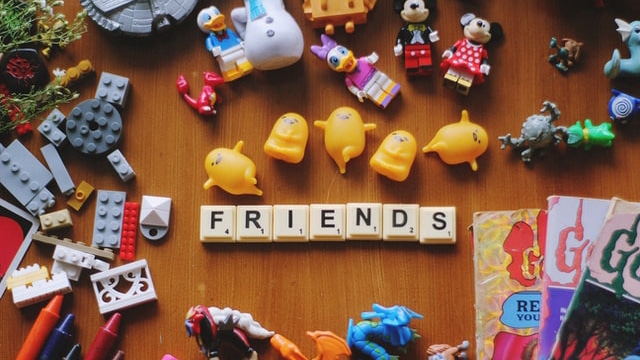

孩子玩具總喜新厭舊?從好遊戲到好溝通的「促進性遊戲」

您將得到的收穫...

Toggle不去剝奪或轉移孩子喜愛的玩具,改為從孩子喜愛的玩具開始延伸,學習效果會大不同。幫助小朋友提升表達動機,增加敘述能力,熟悉對話輪替等等。

趁著休假和親戚家出去玩,天南地北聊著聊著,就聊到各自家裡的小寶貝們,也不知道是誰先開始的吐槽大會,順勢展開:

「我家弟弟都只愛玩他的車車,去哪裡都要帶著;給他更好玩的,他還不要呢。對新玩具不是不會玩,就是興致缺缺……」爸爸 A 搖頭,邊說邊拿著他自己很愛的玩具吸盤小手槍,對著弟弟的屁屁咻咻碰碰的,弟弟置之不理。

「我家那隻吼,最近好不容易能和我一起玩遊戲比較久了,但一要求他學新句子,他就直接說『我不會』,連試都沒試欸!要不然就是轉身跑去玩其他玩具。」媽媽T突然轉頭看我,一通連珠炮提問:「是不是他算草莓族小孩啊?有這麼小的草莓嗎?你不是這個專業的嗎?要怎麼帶啊?」

我清了清喉嚨,都還沒回答,另一位常買玩具買到家裡快變成玩具倉庫的媽媽 W,已經忍不住繼續抱怨:「唉呀~我們家XX也是啊!整個就是喜新厭舊,什麼玩具都接受,但偏偏玩具都是玩一下就不愛了,又要再買新的……」

類似的問題時常出現在我們身邊,尤其在 3C 育兒盛行的現代……到底要怎麼辦呢?

遇到以上或類似的問題時,我們可以先記得,孩子的發展是階段性的,就如同國小一節課40分鐘、國中為45分鐘、高中為50分鐘一樣,年紀越小,專注的時間越短!

因此,與其要求小寶貝們正襟危坐的看書學習,不如安排操作性高、趣味度十足且變化多樣的遊玩方式讓孩子參與。

而採用以兒童為中心的方法(Child-Centered Approach)做互動,循序漸進,一步一步的幫助孩子,是十分合適的。

回想此手法的核心概念:「讓孩子們更自由且不受限的做溝通和學習。」這次我們可以選擇促進性遊戲(Facilitated play)進行練習。

當爸爸媽媽開始找到一些方法與孩子互動後,除了給予示範和刺激,同樣也會希望他們能更進一步,可以有更多的空間及機會做表達。

而促進性遊戲(Facilitated play)正好能引導孩子執行不同程度的遊戲計畫,例如包含想像的象徵性遊戲,常見的角色扮演,又或是設計出不同狀況的腳本遊戲等等。

同一個主題玩得越久,越厲害。

不去剝奪或轉移孩子喜愛的玩具,改為從孩子喜愛的玩具開始延伸,學習效果會是大大不同的。

在象徵性遊戲中,大人及孩子們可以利用想像,賦予玩具或身邊任何物品更多的意義,當想像能夠維持,孩童就會因和物品相關之想像而有所行動。

隨著邏輯的提升,孩子們遊戲的複雜度,會由一次動作,(例如:想像並敘述小偷偷東西),進階到多步驟的順序動作:小偷偷東西/警察來抓人/小偷開車逃跑/警察開車追逐/小偷開進城市/遇到塞車或紅綠燈/警察抓到小偷……

這時候,孩子已經默默的在練習把想法組織排列了,而連帶的,孩子會使用的物品數量會逐漸增加,他的語意多樣性,也就會漸漸提升了。

此外,一次好的遊戲體驗能夠為孩子帶來新的知識,例如物品的使用方式、使用時機等等。當然,在互動中也可以提升人際互動觀念,例如猜想他人反應,以及兩項反應動作之間的因果關係。

實際操作促進性遊戲,讓孩子潛移默化的學習

選擇促進性遊戲(Facilitated play)來做練習時,我們可以嘗試由大人陪伴小孩,或兩位以上的小孩共同遊戲。

在遊樂的過程中,用想像與談論的方式,賦予物品新的功能,既可以增加孩子表達的動機,也能促成對話的輪替。

若是採用角色扮演、或是腳本遊戲進行互動時,我們可以從孩童興趣最高的玩具開始延展,例如小朋友非常喜愛車車,那麼利用道具及想像延伸出的洗車遊戲、停車場遊戲、修車遊戲就很合適。

我們可以在情境中邀請孩子一同做角色的扮演,如洗車工人、司機、停車場警衛等等,當孩子融入自己想扮演的角色時,在想像情境下的溝通也就能適當地被引發了。

孩子習慣如此的遊戲模式後,透過遊戲本身的彈性,大人們可以再帶入更多的情節。例如停車場的旁邊是一間超市,司機要順便去超市買小朋友最愛的零食回去給小朋友吃,結果在路上車子壞掉了……

陪伴者與孩子的想像力有多大,孩子們能經歷的遊戲世界就有多大。

促進性遊戲(Facilitated play)正是如此有魅力的互動方式。

當小朋友發展的敘述能力還無法駕馭豐沛的遊戲計畫時,我們可以透過促進性遊戲來練習。當小朋友庫存的語意詞彙量還無法支撐多樣的遊戲情境時,依然可以透過促進性遊戲進行拓展。

藉由遊戲的進行,我們能幫助小朋友提升表達動機,增加敘述能力,熟悉對話輪替,發展去情境化語言。

另外,因為遊戲本身具備的彈性與多變性,在每次的遊戲中,不僅豐富了孩子們溝通經驗,也練習了如何解決問題。種種的成果,是促進性遊戲這棵大樹結出的甜美果實。

在這個階段,我們不需擔心玩遊戲是否會荒廢了孩子寶貴的學習時間,也不須告訴孩子們現在要練習這個、要注意那個,要如何如何……

因為好好地玩遊戲,本身就是遊戲的目的了。

圖片來源

unsplash

想要收到最新消息,歡迎按讚臉書:

加入社群,一起討論健康知識:

覺得內容很棒,可以分享給好友:

- 訂閱電子報

延伸閱讀

待客戶確認延伸閱讀顯示規則