正職與特約職護的共同點與不同點?|職護該如何提升能力?

您將得到的收穫...

Toggle進入職護行業一定要先做正職,然後再做特約嗎?會建議有一定的順序嗎?

其實沒有,不過要先搞清楚,正職跟特約差在哪裡。

職米週|EP4【職場健康實務分享】

正職與特約職護的共同點與不同點?|職護該如何提升能力?|加點芒果🥭

正職職護跟特約職護的差異

法規規定

法規職安法的定義:依照企業風險類別,搭配人數去區分。

300人以上的事業單位,原則上就是要用正職護理師。

300人以下依照他的人數多寡安排特約的護理師每月服務次數,最少是一個月服務1次,最多有6次,但有規定一家公司同一天最多不能服務超過2次。

正職:是自己所屬的公司、企業事業單位的員工

特約:外部的另外一家公司簽約(專業顧問公司或醫療機構)。

在企業內,員工會感覺到你是正職或是特約嗎?

從員工的角度來講,一開始或許分不清楚你是護理師,畢竟隸屬於某個部門ex,人資部,員工可能會誤以為你是人資,當你跟他說你是護理師的時候,他才會去想,原來我們公司有請護理師哦?

就工作內容而言,正職與特約,會有什麼不一樣?

法規上的定義不會不一樣。

但實際上,能夠管理的範圍會不一樣,因為正職護理師有全天時間,需要熟悉公司流程。

如果規劃一場健康促進活動,正職所有流程都要跑,包含核銷經費等等,特約護理師則專注在活動設計跟發想上。

內部流程:像是跟公司拿發票去請款,特約比較不會處理。

特約護理師是外包廠商,算是乙方,企業是甲方角色,會有窗口來處理核銷流程。

特約職護會不會去特定產業別?

看哪家顧問公司怎麼規劃,或是護理師擅長方面。

不過以臺灣來講,會考慮到地緣關係,ex.桃園、新北、臺北。

特約跟正職,需要有不同的應變能力?

正職:公司文化、內部溝通要很熟悉。

特約:要同時學習,服務不同企業的狀況切換。

正職與特約護理師2者溝通的差別?

正職在企業裡跟員工是同事關係,溝通要建立互動性,並說明角色立場。

特約因為是廠商,員工有認知你是第三方專業角色,也要有親切感。

那特約跟正職的差異點?

計畫規劃的差異,正職護理師在企業裡面要建立長期計劃,要去設想如果3年為一個計劃,那3年的布局計劃是什麼?

舉例來說:公司還沒有建立健康計畫、四大計畫是第一次執行

那可能第一年要建置計畫,第2年開始讓大家更了解健康促進,第3年才是去優化活動,要用年度執行。所以佈局不能太急,如果期望快速進展會遇到非常大的挫折,因為企業工作流程是蠻長的,包括公文往返、每個公司做決策時,都有一些考量,所以也急不得,正職還要考量整個部門的發展。

正職個人工作績效,舉例來說,一年規劃的目標是什麼?

第一年還在建制階段,光是把資料文件建置出來,就是一個很重要的績效。

而特約的部分?特約只要專心做好這個角色應該要完成的績效就OK,所以著重在這一年裡面僅有的服務次數,要完成資料建置、員工諮詢幾位。

不過特約的個人是以廠商跟客戶之間的關係,他們要共同達成什麼目標?

困難點:對於臨床剛轉到企業領域的工作者都會有點難適應,因為臨床護理沒有再談年度績效,不會去預期目標今年要照顧幾床病人?明年的KPI是照顧更多床的病人?

特約比正職還需要更具備的是?體力

因為要一直切換企業,大腦一直切換,上午或許在外商,下午就到傳產,然後不同的承辦,有不同的溝通方式,需要更強大的適應力。

正職職護跟特約職護的共同點

共通要具備的能力:溝通力。

在企業裡面不溝通不行,但對於護理師可能會是一個挑戰,因為過去在臨床上可能會比較多是by order,事情已經被安排好、有流程。

可是醫院不是常常會跟病人和家屬溝通嗎?還是溝通層級或面向不一樣?

醫院的溝通有一個前提,是被溝通者已經被預知了。

被預知的意思:病人知道自己是生病,他可能需要吃藥需要開刀,所以他知道護理師今天要來,有心理準備。

因此在這個場域裡,他知道自己跟護理師保持什麼樣的溝通關係,但企業裡面還要再多一層前置的溝通,但企業裡面雇主甚至同事,還有護理師自己、同事,根本都不知道為什麼要請護理師,要有一個前置溝通。

共通要具備的能力:規劃能力

因為職護工作目前沒有很明確定義,或許大家聽過四大計畫,可是每家公司的四大計畫執行的狀況不一樣,員工對於健康活動的接受度也不同,所以要有規劃能力。

變動情況:

服務端:服務前臨時的交通狀況、講師遲到

企業臨時改時間:辦公室整修、會議室長官要用

現場服務時員工情況:原本預定要跟員工諮詢,但臨時取消怎麼辦?

→工作不是只有諮詢,健康管理、文件、計畫,這些也都是含在工作範圍內。

溝通傳達重點與破解迷思

無論你是哪一個角色,要去適應的就是,我們給企業建議,並不是說他「不用」,就好像世界毀滅了,就是他如果不接受你的提案,不代表是拒絕你。

公司沒有預算就代表他不重視這件事。

不是非黑即白,其實是有一些轉圜空間,或是他們能接受的方式。

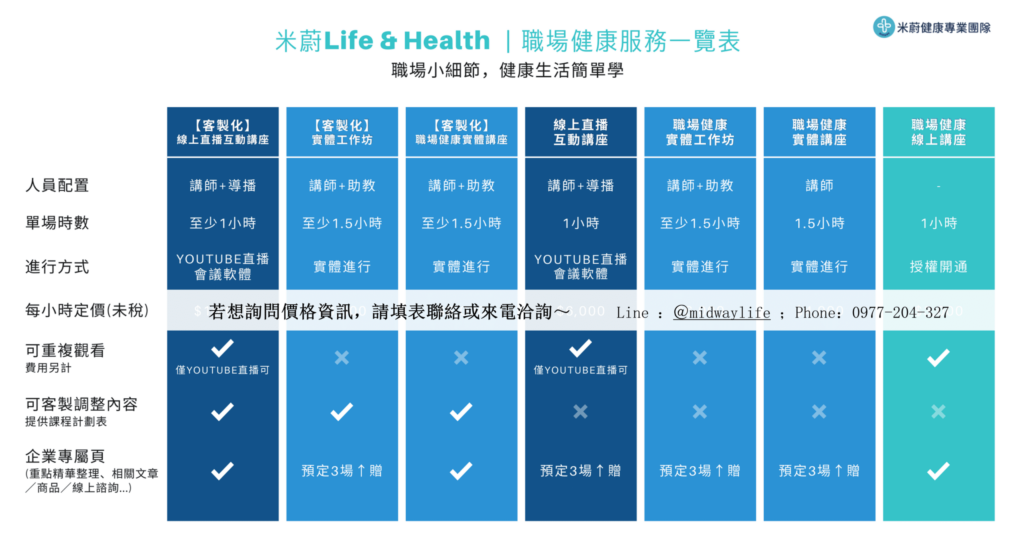

聯絡預約

歡迎填寫此表單進行需求提交,其中包含有「索取講座資料」選項。

收到需求後,我們會儘速進行相對應處理,請耐心等候!